Contents

初めての人のための「投資信託とは何か?」

投資信託とは、複数の金融商品が袋詰めになったような商品です。

株式などと同じく、元本割れをすることがあります(損失がでること)。

でも、一口に投資信託といっても、株式が入った物から、債券などが入った物まで、実に多彩です。

そんな、分かりにくい投資信託を、詳しく解説します。

①まずは基本! 「投資信託っていったい何者?」

「これから投資を始めたいな」と思った時に頭に浮かぶのが、大体次のような選択肢ではないでしょうか。

・株式

・投資信託

・その他:FXや外貨預金、不動産投資

どれも良く目にする言葉です。

株式や外貨預金はなんとなく分かりますが、投資信託って一体何者なんでしょうか?

投資信託は仕組みのこと

実は、投資信託とは、たくさんの種類があります。数で言うと、国内に5400本ほどあります。

株式が一部と二部合わせて4000社くらいですので、それよりも多いです。

で、投資信託は、それぞれに特色が違います。

ここが分かりにくさの原因ですね。

順を追って正しく理解しましょう。

投資信託とは、一言で言うと、仕組みを表しています。

どのような仕組みでしょうか?

ずばり、投資信託とは、投資家から集めた資金を専門の運用会社が運用する金融商品なのです。

この仕組みを使った金融商品を投資信託というワケです。

そのため、銘柄が5000以上もあるわけなのです。

仕組みは次のようになっています。

・投資信託を運用するのは→専門家のファンドマネジャー

・収益が出る時→運用の成果が出て、投資信託の価格が上がれば収益が発生します。

・投資家の利益は?→分配金と売却した時の値上がり益

(分配金がない投資信託もあります・売る時に買った値段よりも下がっていれば損失が出ます)

投資信託は3社で分担しています

投資信託は、じつは3つの会社の役割分担で成立している金融商品です。

・販売会社→私たちが買うところ(証券会社や銀行)

・運用会社→ファンドマネジャーがいるところ

・管理会社→投資家のお金を置いているところ(信託銀行)

どうしてこんな風に3社にまたがっているのでしょうか?

それは、投資家の資産を保護するためです(お金を悪い人が使い込んだりしないように相互的に管理・監視している一面もあります)。

後述しますが、この仕組みゆえに、私たち投資家が負担するコストが高くなる傾向にあります。

コストの高さが投資信託の弱点でもあります。

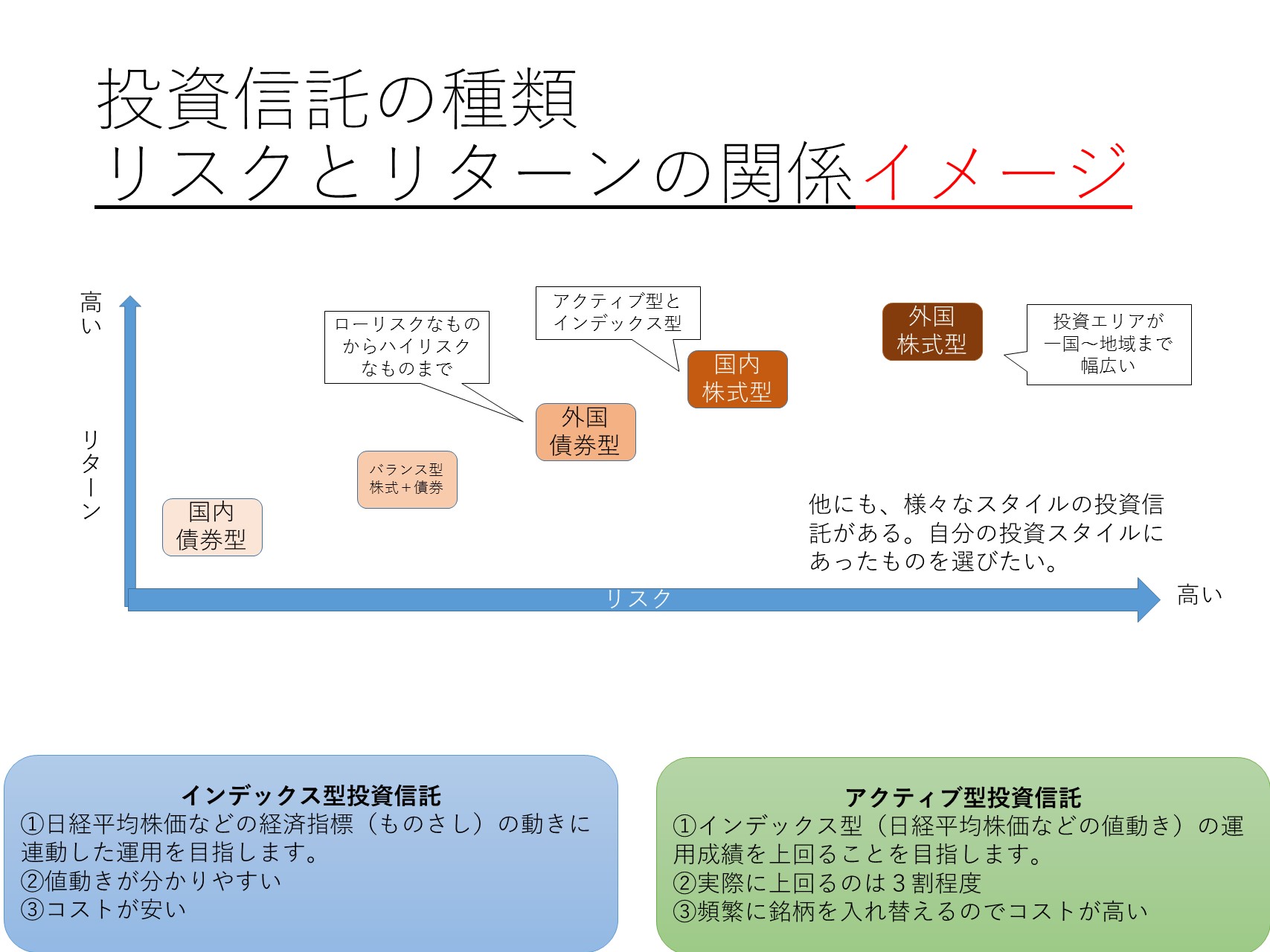

②投資信託の種類を理解しよう

投資信託は、複数の金融商品が入った袋詰めのような金融商品なのですが、それゆえに、種類がたくさんあります。

ここでは、ザックリとした種類を見てみましょう。

投資信託には、大きく分けて次のような種類がありますが「一般的にリスクが高い」と言われている順番に並べてみましょう。

・外国株式型

・国内株式型

・外国債券型

・バランス型

・国内債券型

このほかにも、種類はありますが、代表的なこの5種類がまずは基本になります。

基本的に、株式が入ると、リスクが高くなります。

このリスクとは、リターンと概ね比例します。

つまり、リスクが高いほど、損益が大きくなる傾向にあるのです。

目の前の利益を追求するあまり、ハイリスクな外国株式ばかりを買うと、大きく儲かる可能性と、損する可能性が高まりますから、ご注意ください。

債券って何?

債券というのは、借金の証書のことです。国の国債や会社の社債などが代表的です。

債券=借金の証書ですが、それを保有していると、利子が付きます。これが利益になるワケですね。

発行している国や企業が倒産すると、ただの紙切れになってしまいますが、その可能性が低いほど、利回りが低いです。

反対に、危険なほど利回りが高くなっています。

利回りが良いから、と飛びつくと、思わぬ値下がり幅に見舞われることもあります。

一般的には、株式よりも価格変動リスクが低いのが特徴です。

そして、投資信託には、その債券中心のものもあります。一般的には株中心の投資信託よりは値動きがおとなしい傾向にありますが、やはり油断は禁物です。

組み入れられている債券の信用度などをチェックするようにしましょう。

③投資信託の組み合わせ方を理解しよう

では、次に、これらの組み合わせ方を理解しましょう。

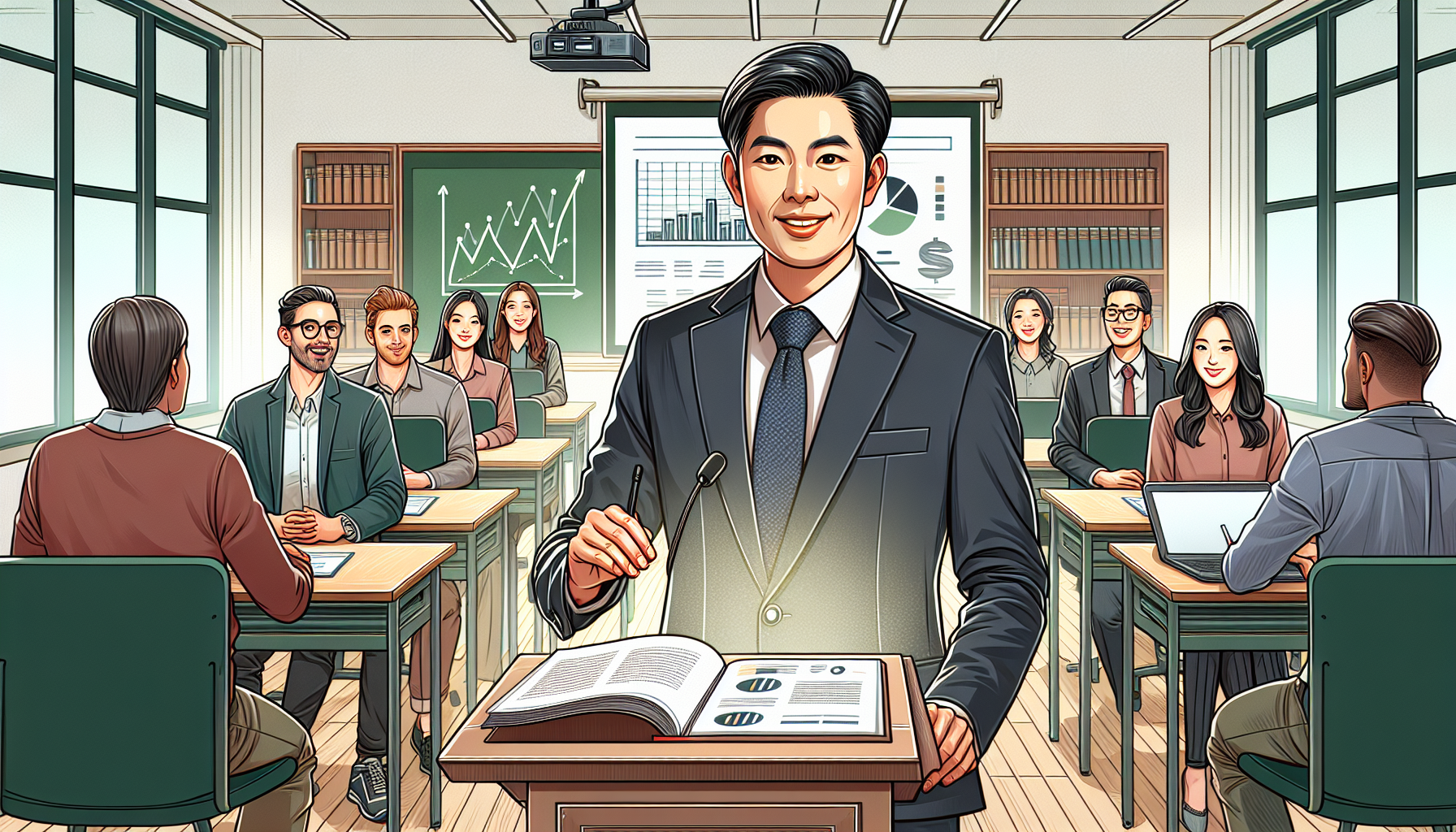

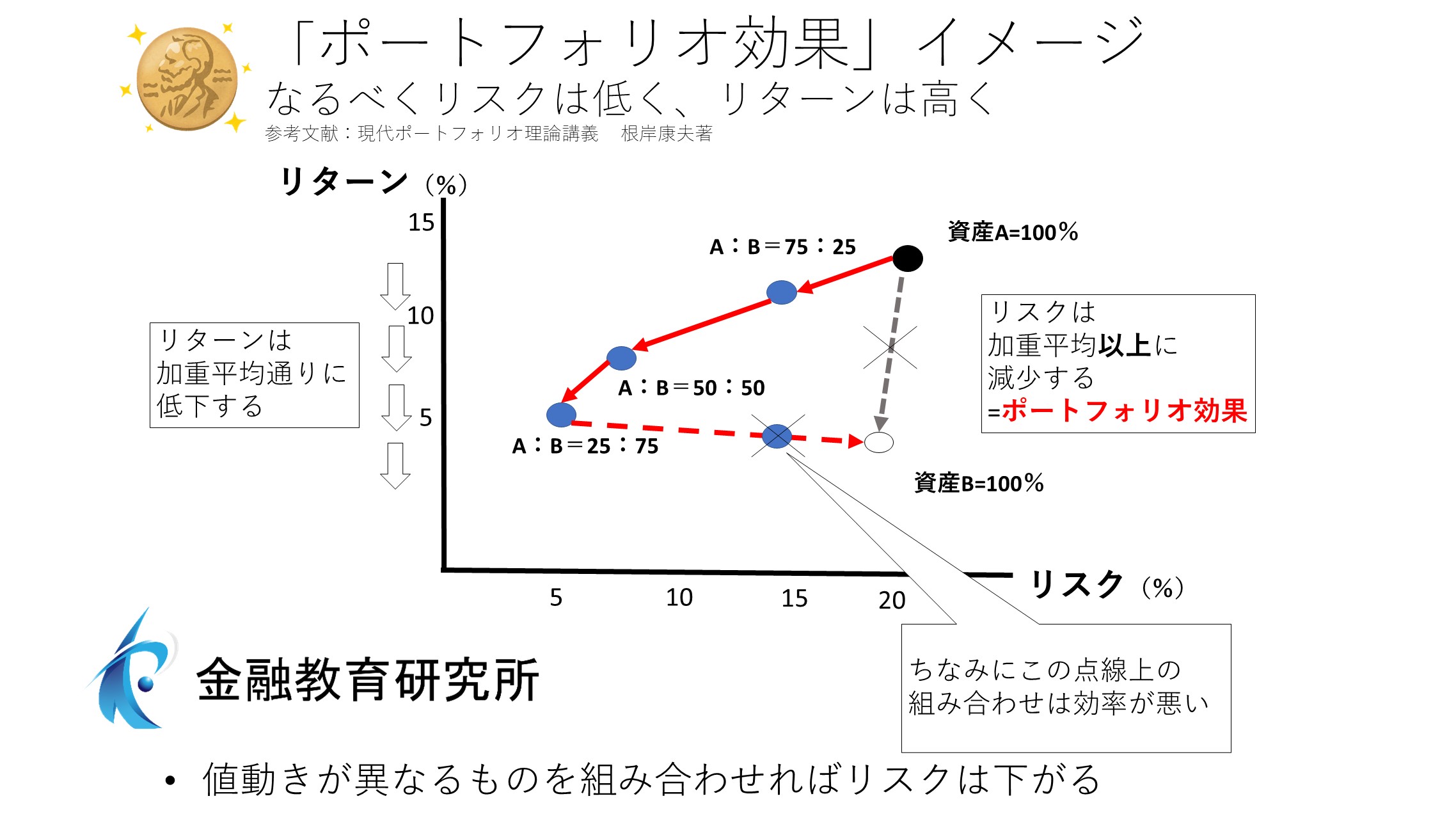

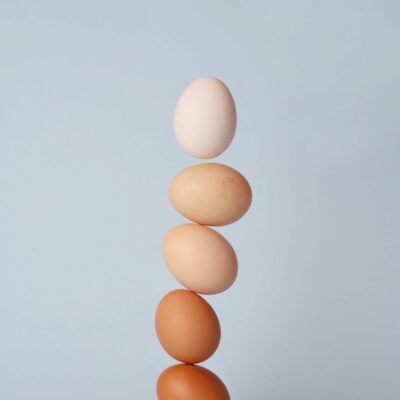

まず、投資の基本は分散投資です。

そして、投資信託は複数の金融商品があらかじめ袋詰めになっている商品でしたね。

つまり、ある程度最初から分散投資がされています。

ですが、ここで気をつけたいのが「相関係数が同じにならないようにする」です。

相関係数が違うものを組み合わせよう

相関係数とは、同じような値動きをしてしまう関係です。

たとえば、外国株式の投資信託ばかりを買っても、外国株式特有のリスクは分散できません。

つまり、戦争などが起きた場合には、その対象国の株式がたくさん入っている投資信託は大きく値が下がってしまう事が考えられます。

他にも、大きく円高になると、外国中心の投資信託ばかり持っていては、一方的に損が出やすくなります。

これでは、リスクの分散ができていませんね。

では、どうするか?

答えは、値動きが違うタイプの投資信託を組み合わせるのです。

×悪い例→国内株式の投資信託を何種類も買う

(同じ国内なので、値動きが分散できません)

〇良い例→外国株式・国内株式・国内債券・外国債券といった具合に、投資信託の種類と国、投資対象を何種類も分けて買う

(それぞれ値動きが異なるので、値動きが分散できる傾向にある)

現在では、世界の株価や債券は同じような動きをする傾向にありますが、それでも一国に偏るよりは、分散効果が望めます。

時期も分散しよう

そして、投資をする時期(売買するタイミング)も分散することが重要です。

同じ時期に、一度に買ってしまっては、危険です。

もちろん、安値の時期なら大歓迎な行動ですが、反対に高値の時期に一度に買ってしまっては、目も当てられません。

相場がまだよく分からない、確信が持てない初心者の方は、時期も分散するのが賢明です。

④株式よりも少額で始められる

資金も分散しましょう。

投資信託は基本的に、1万円程度で買うことができます。

ここも大きなメリットです。

たとえば、株式ですと一つの株を買うのにある程度まとまった資金(百万円を超える場合もある。もちろん数千円から買える株もあります)が必要ですが、投資信託なら、大体1万円程度から買うことができます。

つまり、投資対象を分散しやすいのです。

ですので、投資の勉強を始めたい初心者の方にも向いているといえます。

もちろん、失敗する可能性があることをお忘れなく。

⑤リスク:元本割れのリスクがあることにご注意ください!

それでは、どのくらいの損失が発生する可能性があるのでしょうか。

ここでは、国内株式型で過去を振り返ってみましょう。

2008年のリーマンショックの際に、世界の株や日本株は大きく値を下げました。

ザックリいうと、半額くらいになりました。ひどいところではもっと大きな損失が出たところもあります。

つまり、日本株や世界の株式に投資している投資信託を100万円分保有していた人は一気に50万円程度の価値に下がってしまったことになります。

もちろん、ずっと保有していて、アベノミクスを経て、価格が元に戻ったり、それ以上に上がることもあります。

つまり、下がったところで売ってしまうと、損失が出ます。これが元本割れです。

大きな売却益を手に入れる方法

反対に、リーマンショックのような底値の時に買うと、大きく値上がりを狙うことができる可能性があります。

たとえば、底値の時に100万円分日本株式の投資信託を購入したら、2倍の価格になって大きく利益を得ることも考えられます。

投資信託と聞くと、値動きがおとなしい印象がありますが、種類によっては大きく損得することがありますのでご注意ください。

⑥リスク:他にもこんなリスクがあります

投資信託の代表的なリスクを4つ挙げます。

・価格変動リスク→投資信託の値段が変化して、損得するリスクです。

・信用リスク→債券を発行する国や会社が財政難や経営不振などにより、あらかじめ定めた条件で金利などを支払えなくなるリスクです。

・為替変動リスク→外国株式・債券などを保有した際に、為替レートが変動した際に発生します。乱暴に言いますと、円高になると損が出やすく、円安になると、利益が生まれやすいです。

・金利変動リスク→債券の投資信託に発生するリスクです。乱暴に言いますと、金利が上がると価格が下落し、金利が下がると価格が上昇する傾向にあります。

⑦コスト:販売手数料と信託報酬が大きい

投資信託にはコストがかかります。

ここが投資信託の最大のデメリットといってもいいでしょう。

たとえば、株式ではオンライン証券なら買う時に数百円の手数料がかかるだけです。

株式では保有時に一円もかかりません。

実は株式はもっともコストの安い投資の一種なのです。

ですが、投資信託では、とてもコストが高い傾向にあります。

なぜでしょうか?

先ほど「仕組み」で見ましたが、3社で管理・運用・販売していましたね。そのため、コストが大変にかかるのです。

高い場合では、購入時に3%もかかります。

たとえば、100万円分買ったら、3万円も取られてしまうのです。

もちろん、購入時手数料が無料のところもあります。

購入時手数料と、運用成績には関係性がありませんので、無料の中から選ぶようにするのがベターです。

信託報酬が高いと、成績も高い?

そして、投資信託は、保有しているだけでもコストがかかります。

信託報酬と呼ばれています。

信託報酬も運用成績には関係がありませんので、低いほど有利です。

証券会社などの売り手におすすめを聞くと、大抵は、自社の儲かる信託報酬の高い物を勧めてくることが多いです。

あまり鵜呑みにしない方が良いでしょう。

何度も言いますが、投資信託は袋詰めの商品です。

そのために、投資対象(国や地域、株式や債券)が同じなら、同じような値動きをします。

信託報酬が高いから特別な値動きをすることはありません。

コストが高いということは、それだけ、実質的な運用成績下がるということです。

目安として、信託報酬が0.7%以上の物は無視をするようにすると良いでしょう。

論外なのは、購入手数料が3%で信託報酬が年1・5%などの高い物です。

なぜでしょうか?

それは、安い物なら、購入手数料がゼロで信託報酬が年0.2%などの安い物があるからです。

単純に考えるとわかります。

論外→コスト(3%+1・5%)=初年度で4・5%のマイナスからスタート

安い物→コスト(ゼロ+0.2%)=初年度で0.2%からのマイナスからスタート

どちらが、実質的な利回りが上かは誰でもわかりますね。

まとめ

・投資信託は複数の金融商品が入った商品

・1万円前後から買える

・安く買って高く売ると、売却益が出る

・同じ種類をいくつ買っても分散効果は弱い

・対象・時期・資金を分散させることが重要

・コストが高いのが最大のデメリット

・コストが高いからと言っても、運用成績は変わらない

・コストが低い方が実質的な運用成績は上になる

いつでも、どこでも、だれでも、無料で、動画で学べる【お金の学校】のお知らせ

金融教育研究所の【お金の学校】をYouTubeにて継続的にアップしています。

ブログ記事よりも、よりわかりやすく、学びやすくなっています。

よろしければ、ご覧ください。

また、チャンネル登録や「いいね」をしていただきますと、とてもうれしいです!

どうぞよろしくお願いいたします。

_001-250x250.jpg)

_001-1-250x250.jpg)