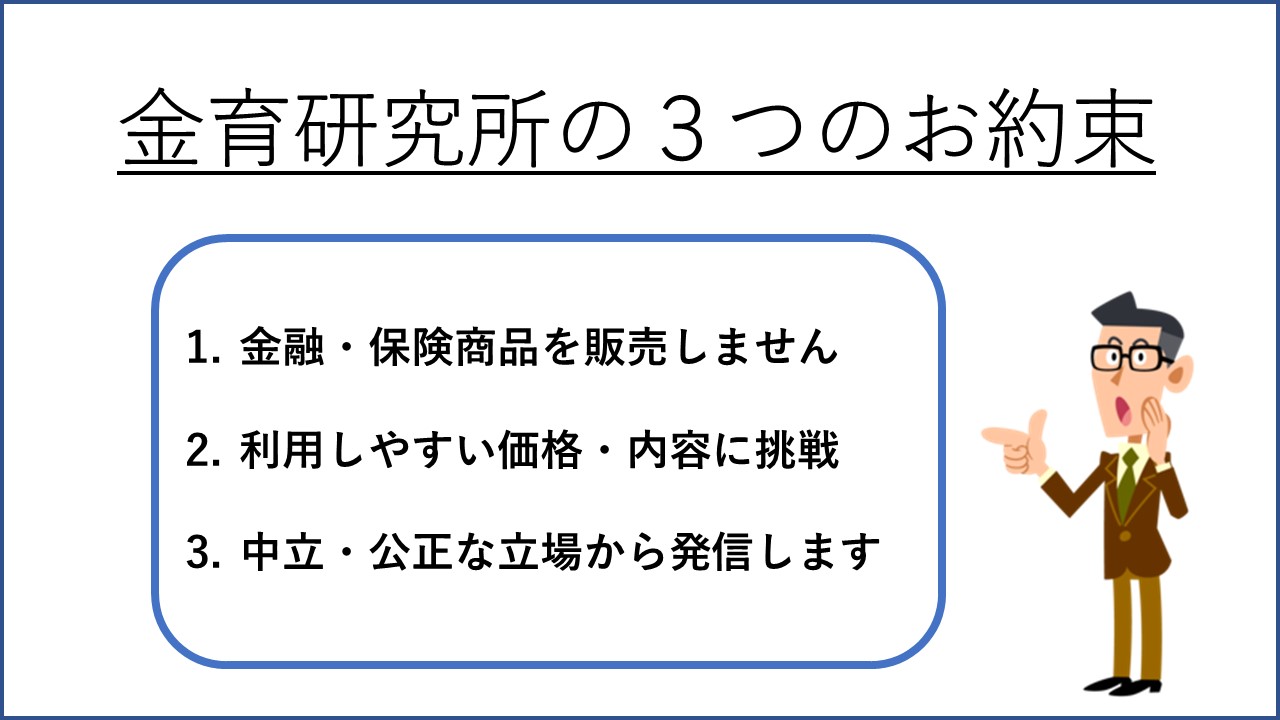

こんにちは。金融機関から販売マージンなどを受け取っていない中立的なアドバイザーとして講演執筆活動をする佐々木裕平です。

本日は資産運用でよく耳にする期待リターンとリスクについてみてみましょう。

Contents

期待リターンとリスクってなんだろう

投資を語るうえで外せない用語にリターンとリスクがあります。

ただ、日常的に使う意味でのリターン・リスクと投資の世界で使われる「それ」とは意味合いが異なります。そして、それを理解していないと思わぬ大損をすることがあります。

投資のリターンとは、何か?

リターンは、日本語にすると見返りのことです。

例えば、リスク商品(株式や債券など)を買った場合、「リスクを背負った見返り」として得られるものをリターンと呼ぶことが一般的です。

また、日常生活のリターンは、おおむねプラスのリターン(良いこと)だけに使われる印象ですが、投資のリターンは、プラスはもちろん、マイナスの場合もリターンとして扱われます。

リターンとは、リスクを背負った見返りのこと

そんな投資のリターンには、「期待」という文言がよくついています。つまり、期待リターンです。

これは一体、どういうものでしょうか。

当然ですが、株式などのリスク商品の場合、未来の値動きを正確に予測することができません。

それどころか、今日、上下どっちに動くのかすらも分からないのが現実です。

これは一般的に「ランダムウォーカー」や経済学の世界では「ランダムウォーク理論」と呼ばれます。

株価などの金融商品の値動きには法則性はなく、ランダムウォーカーと呼ばれる

しかし、20年間などの長期で見ると、統計的なリターンをある程度出すことができます。

例えば、先進国の株式に分散投資していた場合は過去20年間の平均リターンが5%程度、という具合です。

この期待リターンというのは、統計上、「発生しそうな確率が高い未来」というものです。

(ただし、これはある程度わかる、というものであり、長期金利や社会情勢の変化などで、フラフラと変化しますので、あくまでも一つの目安程度です)

では、今日誰かがそれを買ったら、平均5%のリターンが今後も得られるか、というと、そうは言えません。

この場合、過去の平均や諸条件を考慮して「今後はこれくらいが期待できるんじゃないか」という数字を出します。これが期待リターンと呼ばれます。算出方法は複数あるといわれています。

さて、ここで問題です。この期待リターンは「あてになる」でしょうか?

期待リターンは確率密度が高いだけで、あたるわけではない

正解は「あまりあてにならない」です。なぜかというと、未来のことなので誰にもはっきり分からないのです。

そして、期待リターンを算出するための数字もあやふやな未来のものなので、算出する人や機関によって数値が異なります。

多くの記事や経済学の論文でも「コレだ!」という数字はなく、共通認識として、例えば全世界株式インデックス型投資信託なら期待リターンは4~7%+長期金利程度だというところです。

全世界株式インデックス型投資信託なら期待リターンは4~7%+長期金利程度

また、同じ期待リターンの金融商品でも、バブル絶頂期と金融危機の底では、将来得られる実質的なリターンには大きな差が出ます。前者はあまり儲からない、または損をし、後者は大きく儲かりやすい、ということです。

金融商品(投資信託など)を見ると、期待リターンが書いてあることがありますが、それはあまり当てにならない、ということをまずは覚えておきましょう。

期待リターンの数値は、未来のことなのであまりあてにならない&リスクとは、ーンの散らばりのこと

今度はリスクについて見てみましょう。

先ほど「リターンとは、リスクを背負った見返りのことです」と書きました。さて、リスクとはなんでしょうか?

一般生活でのリスクは「危険・危ない」という意味合いが一般的です。

しかし、投資の世界のリスクとはそのような意味ではありません。投資のリスクとは「その金融商品の値動きの幅」のことです。

もう少しわかりやすく見てみましょう。

投資対象の値動きはランダムウォーカーですから、グラフ(チャート)にした場合、上下にフラフラと触れています。

これはいわば、短期的な(プラスもマイナスも)リターンです。

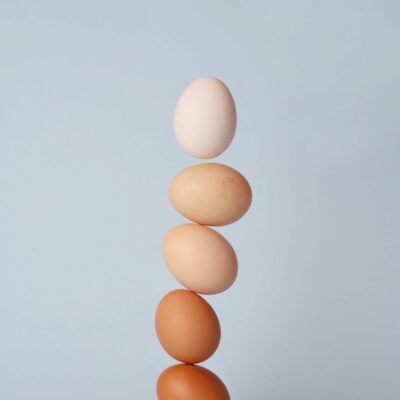

そして、長期で見ても、リターンは上下に振れて、散らばっています。このリターンの散らばりこそがリスク(値動きの幅)なのです。

そうです、投資のリスク(値動きの幅)とはリターンの散らばりからできているのです。

投資のリスク:×危険 ○値動きの幅・リターンの散らばり

再び問題です。このリスク(値動きの幅)は「あてになる」でしょうか?

正解は「ある程度あてになると考えられる」です。

なぜかというと、リスクは統計的な数字なのです。ですから、おおむねあてになると考えられます。

リスクは統計上、まあまあ当てになるのではないか、と考えられる

次の解説は、あくまでもイメージとして、解説しているもの、としてご覧ください。

例えば、平均気温をイメージして下さい。仮に東京の1月の平均気温はおよそ5℃で、そして、最高・最低はおよそ15℃・―5℃だとします。

この場合、(ちょっと無理がありますが)期待リターンに当たるのが、平均気温です。過去やこれからの温暖化を考慮すると、まあ5℃くらいかな、というところです。

そしてリスク(値動きの幅)に当たるのが最高・最低気温です。15℃も―5℃も気温なのですが、統計的に見るとリスク(気温の幅・気温の散らばり)です。

そして、このリスク(気温の幅・気温の散らばり)はまあまああてになります。1月の東京であれば、最高気温が45℃にはなりませんし、-30℃にもまずなりません。

もちろん、この範囲に収まらないこともあります。超寒波や暖冬などの異常気象の年です。これは投資も同じです。投資の世界では○○景気やバブル、金融危機や○○ショックなどと呼ばれます。

そのため、投資の場合は、(乱暴に言うと)「リスクに3をかけた数字―期待リターン」程度、最悪の年には下がる可能性がある、とあらかじめ想定しておくと良いでしょう。もちろん、もっと下がる可能性もあります。

投資の場合は、(乱暴に言うと)「リスクに3をかけた数字―期待リターン」程度、最悪の年には下がる可能性がある

一例:期待リターン5% リスク20%の金融商品の場合、20×3―5=55%

つまり、上記の場合、最悪の年(金融危機時など)には100が45まで下がってしまう可能性がある、ということを表しています。

全世界株式インデックス型投資信託の場合、可能性としては、リスク×3倍―期待リターンの値下がりをすることがある

経済学上、リターンとリスクはトレードオフの関係と考えられています

話を元に戻します。

投資の世界では、リスク(値動きの幅)を背負うと、リターンが得られると考えられます。

これはなぜでょうか?

それは、リスク(値動きの幅)が一般的には嫌な存在だからです。

一般的に人はリスク回避的であり、同じリターンならリスクの低い方が良いとされる

例えば、銀行預金は基本的にリスク(値動きの幅)がありません。プラスのリターンしかありません。しかし、リスク(値動きの幅)がないので高いリターンがついてきません。典型的なローリスク・ローリターンです。

それに対して株式はリスク(値動きの幅)が大きいです。そのため、将来の価格(例えば1年後の理論株価)より安く売買されています。別の言い方をすると「リスク(値動きの幅)がある分、短期的に見ると損をする可能性があるのだから、安くないと買わないぞ!」と投資家サイドが要求しているということです。

つまり、大きなリスク(値動きの幅)があるから未来の理論株価より安い→安いから将来は高いリターンが生まれる、という流れになります。

まとめてみましょう。

リスク(値動きの幅)がないと、リターンはついてきません。

リスク(値動きの幅)があると、その分安く売られるので、将来はリターンが付いてくると(理論上は)考えられます。

- リスクとリターンはおおむね比例すると考えられる

- 高いリターンを得たいなら、相応のリスクを追わないといけない、と考えられる

資産運用の肝:短期的な投資では、リスクを背負っても、リターンが期待できない?

このように理論上は、リスク資産はリスクによってリターンがついてきます。

一方でリスクを背負った割に、長期間投資を行っても「リターンがリスクによって補償されない」ことがあります。保証ではなく、補償です。補償とは「損失を補って償う」という意味合いです。

それは投機的と呼ばれます。

※投機には明確な定義がないので、投機的とここでは記します。

例えば、FXや外貨預金などです。

これは、ザックリ言うと、大きく円安になれば、得をしやすく、円高になれば損をしやすいというものです。

この場合、当然、値動きも為替もランダムウォーカーですから、期間の長短に関わらず先は読めず「賭け」になります。

大事なのは、円安に賭けても円高に賭けても、両者は同じリスク(値動きの幅)を背負っている、ということです。

そして、投機の世界では常にAチーム(一例:円安に賭けている派)とBチーム(円高に賭けている派)に分かれているので、どちらかが儲かり、必ずどちらかが損をします。

つまり、同じリスク(値動きの幅)を背負っているにも関わらず、どちらかは必ず損をしてしまうことになります。

これが「リターンがリスクによって補償されない」ということであり、それは投資ではなく、投機的という状況です。

もちろん投機的なことは、経済上必要なことであり、悪いことではありません。ただ、投資をしたい人は投機的と投資の違いを理解してから行うことが重要です。

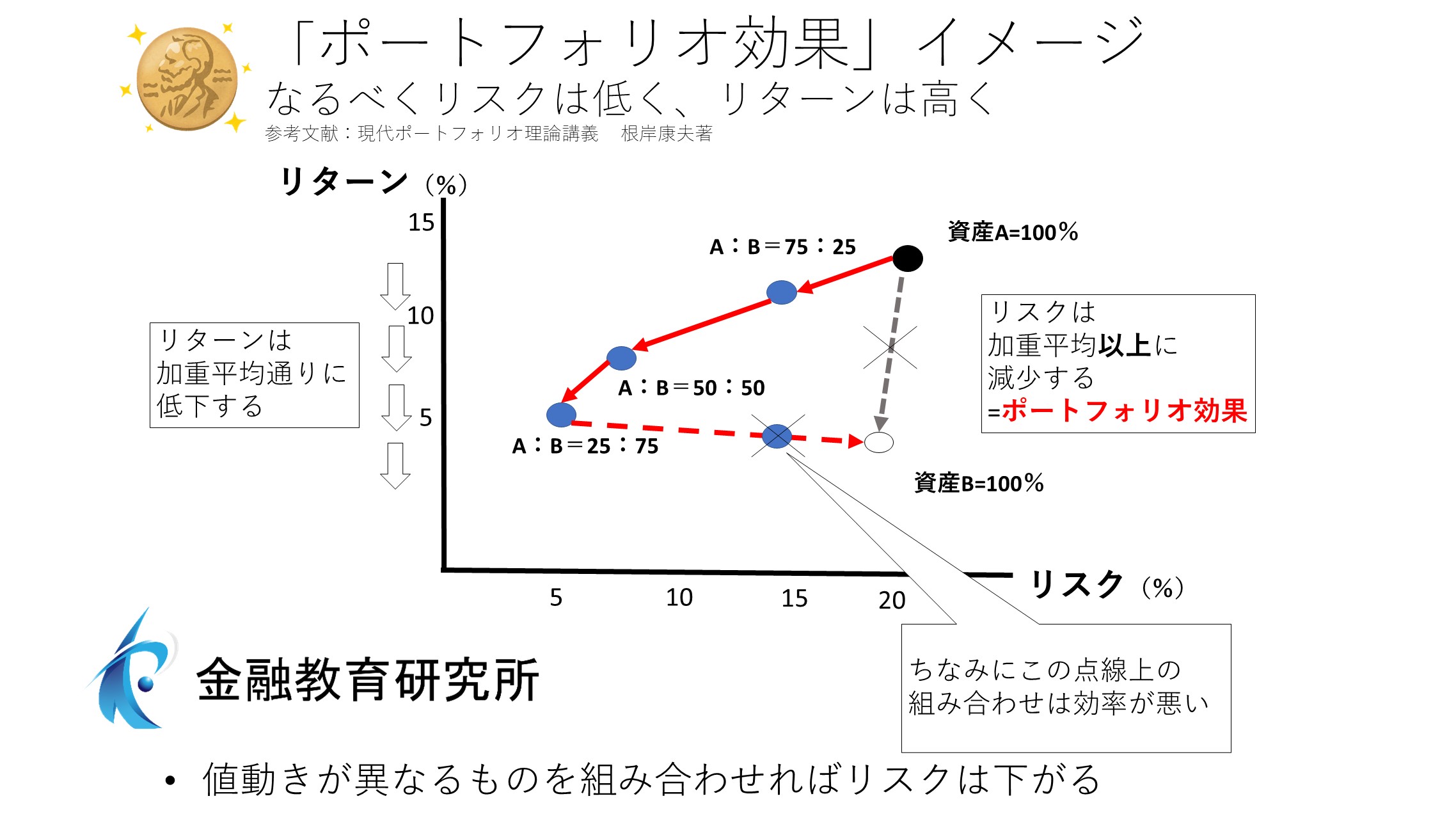

今回の期待リターンとリスクのまとめ 期待リターンとリスクを把握してからポートフォリオを組みましょう

誰だって、海外旅行などで見知らぬ場所に行くときは、パンフレットやガイドブックでその場所の平均気温や温度差をよく理解して、現地の気温に合わせた服装の組み合わせで旅行に臨みますよね。なぜなら、そうしないと最悪の場合、風邪を引いたりしてしまうからです。

投資も同様です。まず大切なのは、平均気温にあたる期待リターンを過度に信頼しないこと、そして、温度の幅にあたるリスク(値動きの幅)をよく理解して、ご自分の持っている金融資産が最悪の場合、どのくらい下がる可能性があるのか? をよく理解しておくことではないでしょうか。

そこが分かっていると、投資で思いがけない風邪(大損)を引きにくくなる準備(の一つ)ができます。

_001-1-250x250.jpg)

_001-250x250.jpg)