Contents

質問:資産運用しているけど、これをどのように取り崩していきながら生活していけばいいでしょうか? 回答:運用を継続しながら、期待リターン内で取り崩していけば、お金を使っても増えていく可能性があります

こんにちは。金融機関から販売マージンなどを受け取っていない中立的なアドバイザーとして講演執筆活動をする佐々木裕平です。

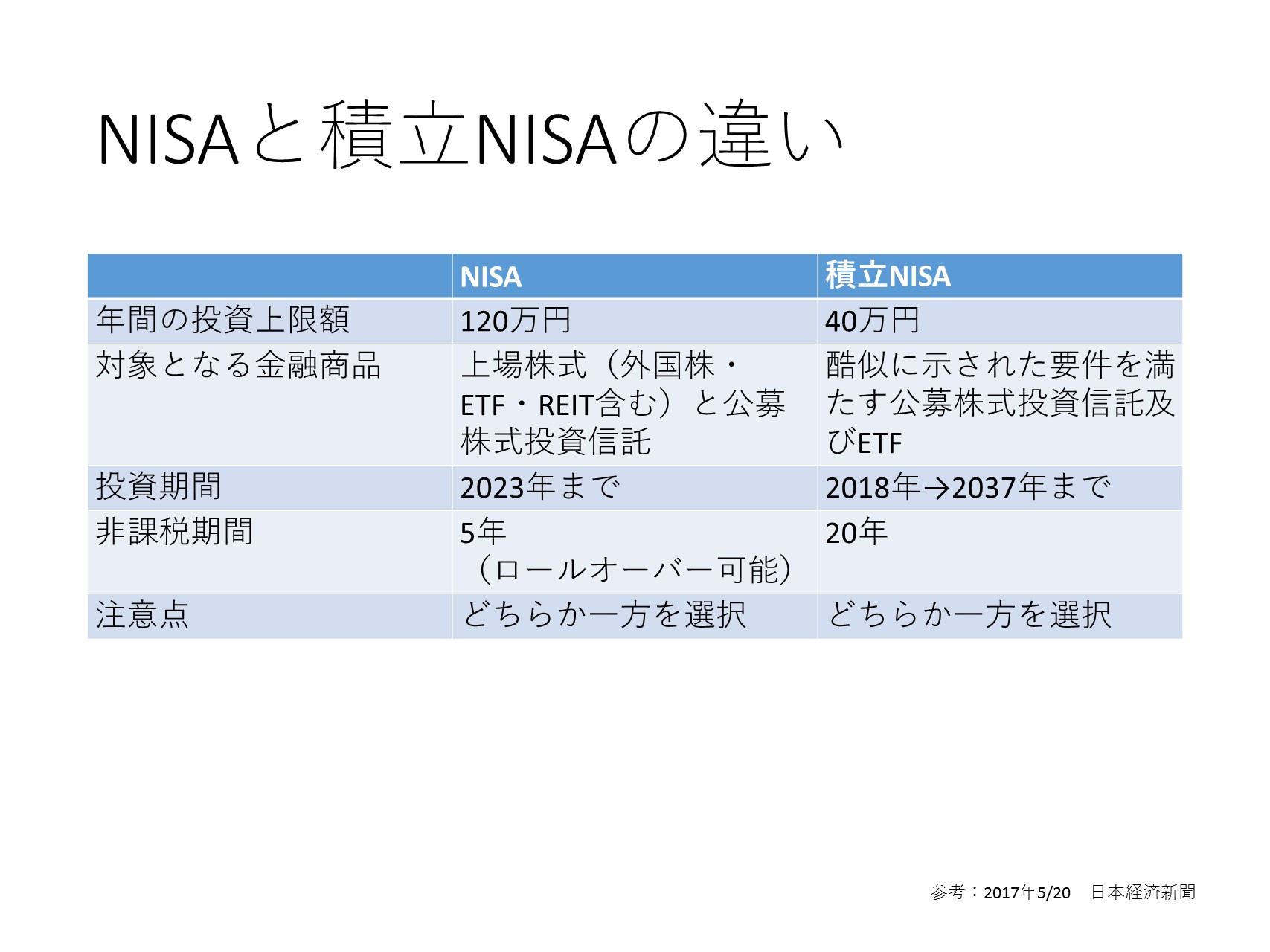

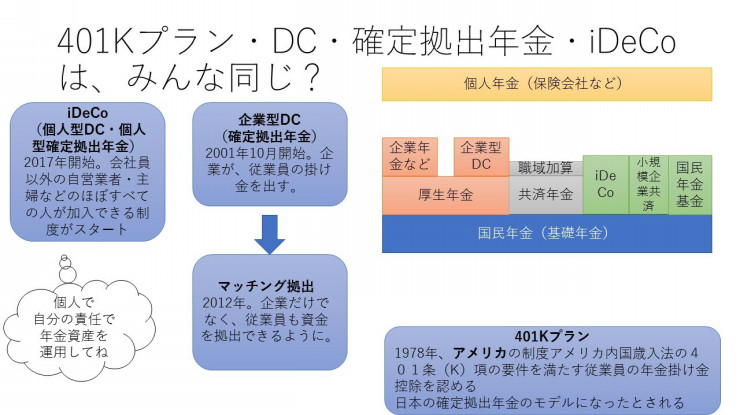

だいぶiDeCo・NISAの普及により、投資人口が増えたと思います。

人口にして、口座開設数から見ると、ざっくり2,000万人以上がNISA口座を持っています。

現役時代には投資で資産を運用し、できるだけ大きく資産を形成したいものですよね。

さて、もしも順調に現役時代に資産形成が進み、65歳などの定年になった時に、収入が公的年金だけになった場合、または、早々に高額の資産が形成できて50歳代で早期セミリタイアした場合も含めて、どのように資産を取り崩していくのが良いのでしょうか。

できるなら、大きくした資産を大きく・長く取り崩したいものです。

単純な取り崩し方法と、定額法と定率法それぞれの特徴→結論から言うと、運用を継続しながら、定率法の方が良い

それでは具体例を挙げながら取り崩し方法について考えてみましょう。

仮に公的年金が年230万円で、毎年使うお金が350万円のAさん(65歳)がいるとします。

ということは、Aさんは毎年120万円のお金を資産から取り崩しながら生活をしていかないといけないわけですね。

- Aさんの年間支出350万円-公的年金230万円=毎年120万円資産の取り崩しが必要、という計算です。

仮にAさんの資産が6,000万円だとしましょう。

一昔前は、「えっ、老後に6,000万円? そんなに貯められない!」

という声が多かったと思いますが、iDeCo・NISAを上手に使えば、十分に可能性があります。

というか、人によっては、楽々と1憶円オーバーに達するでしょう。

さて、Aさんの資産の取り崩し方法の選択肢は大きく3つあります。

- 預貯金などから取り崩す(投資はしない)

- 定額法で取り崩す(運用を継続する)

- 定率法で取り崩す(運用を継続する)

この3つの選択肢のうち、どの取り崩し方法がAさんにとってはベターだと考えられるでしょうか。

もちろん、未来のことは不透明ですが。

また、4つ目の選択肢として「資産の値動きのタイミングを読みながら、取り崩す」という方法もあります。

しかし残念ながら、統計的に見ると「資産の値動きのタイミングを読みながら、取り崩す」と、何もしないよりも運用成績が悪くなることがデータとして出ています。

市場はランダム・ウォーカーなのですね。

すなわち、何もしない方(長期間保有するだけ)が平均的にはずっと成績が良くなりやすい、というワケですね。

預貯金などから取り崩す(投資はしない)のメリット・デメリットは右肩下がりに資産が減ってしまうこと

先ほどの資産の取り崩し方法3種類のそれぞれの特徴などを見てみましょう。

まず「預貯金などから取り崩す(投資はしない)」場合は、単純ですね。2000万円をそのまま預貯金に移して、毎年120万円ずつ、取り崩していくスタイルです。

その場合、だいたい17年間くらいで2000万円の資産がゼロになります。65歳から取り崩したとすると、82歳くらいですね。82歳と言えば男性の平均寿命くらいですが、長生きをする可能性(リスク)もありますので、もう少し、大きく・長く使いたいと思います。女性の場合は、二人に一人が100歳を軽く超えます。

また、現在10歳の方の場合、二人に一人が120歳くらいまで生きる可能性があります。

これからの時代、資産運用は長く使う、というのが、大きなテーマになると思います。

「預貯金などから取り崩す(投資はしない)」のメリットとしては「デフレに強い(現金の価値が上がる)」という点と「計画が立てやすい」という点が挙げられます。

銀行などが倒産しない限り、元本がほぼ保証されているので計画通りにお金が引き出せます。

一方で、デメリットとしては、「インフレに弱い(物価が上がると現金の実質的な価値が下がる)」という点が挙げられます。

世界的に物価は上昇傾向にあります。

先進国諸国は、おおむね年率2%の物価上昇を目標にしています。

定額法で取り崩す(運用を継続する)のメリット・デメリットは、定率法よりも減りが早い、ということ

では、次に運用を継続して資産を「定額法で取り崩す」場合を見てみましょう。

定額法とは、毎年決まった金額(一例:毎年120万円)を取り崩すものです。

タイミングとしては、年に一回のリバランスの時期などですね。資産の組み合わせのバランスを元に戻しながら、同時に引き出すことで、手数料のコスト削減にもなります。

資産を「定額法で取り崩す」にした場合、メリットとしては「預貯金などから取り崩す(投資はしない)」場合と同様に、毎年120万円がかっちりと引き出せるので、計画が立てやすいところですね。

また、単純に取り崩すよりも、数年は長く使えそうです。

デメリットとしては、金融危機発生時などに、「たくさん安値で売ってしまう」ことになる点です。つまり、仮に長期間世界的に不景気だったりすると、資産残高そのものの減少ペースが早くなってしまいます。

リタイア(またはセミリタイア)直後に遭遇すると、かなり生活レベルの計画修正を迫られるかもしれませんね。

定率法で取り崩す(運用を継続する)のが一番効率が良く、長く大きく使える、欲を言えば、期待リターン内で取り崩せば、もっと良い

では今度は、「定率法で取り崩す」場合です。

定率法とは、毎年、決まった%(一例:毎年時価の4%)を取り崩すものです。

タイミングはやはり、年に一度のリバランス時になると思います。

ポイントとしては、(不確定ですが経済が右肩上がりで成長を続ける場合)定率法の方が定額法よりも長く・大きく資産を使えそうです。

メリットとしては、市場が上昇傾向なら、定額法よりも定率法に軍配が上がりやすい点です。

デメリットとしては、初期に、毎年必要な120万円が足りたり、足らなかったりするので、計画が立てにくい点ですね。また、当然ながら資産残高が小さくなるにしたがって、定率法は引き出せる金額が小さくなっていきます。

ただ、資産が右肩上がりに増える場合は、毎年引き出せる金額が大きくなっていきます。

資産の取り崩し方法の注意点→緊急時用安全資産を最初に分けておくことが大切

さて、3つの取り崩し方法を見ましたが、定額法・定率法、いずれにしても、大きな金融危機時に取り崩すのは、危険です。

それは、どちらにしても、危機時には「たくさん安く売ってしまう」ことになるので、一気に資産残高が減ってしまうからです。

これまでの経験則的には、十数年に一度のペースで大きな金融危機が起こるのは分かっています。

だからこそ、投資資金とは別に、預貯金・個人向け国債(安全資産)を当面の生活資金として用意しておくのが資産の上手な取り崩し方法だと思います。

_001-250x250.jpg)

_001-1-250x250.jpg)

_001-724x1024.jpg)