Contents

ETFと投資信託、どっちを買うべき?

こんにちは。

金融教育研究所の佐々木裕平です。

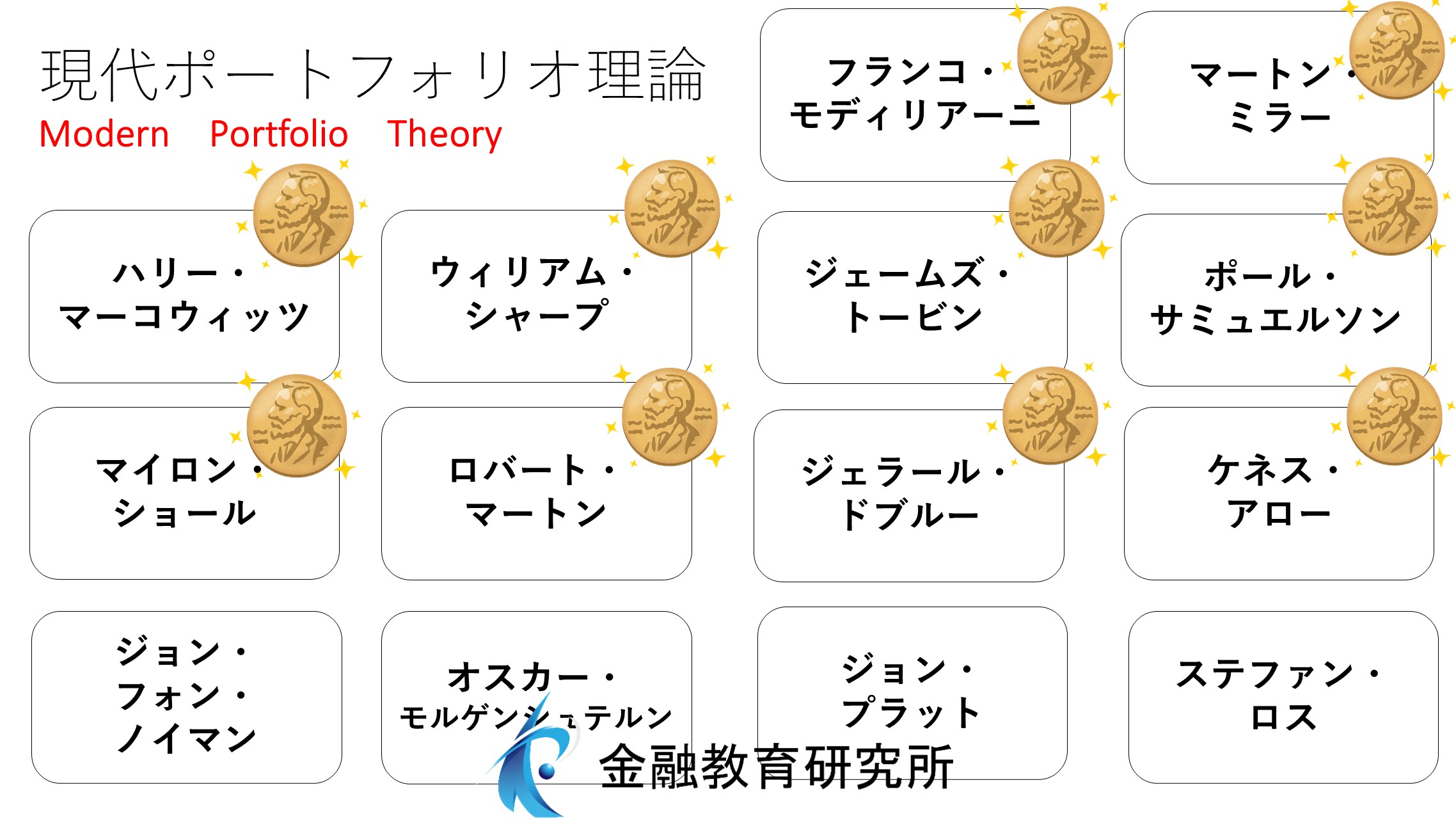

手軽でしかも合理的な分散投資のツールと言えば、ETFと投資信託が挙げられますね。

その理由は、どちらも、一銘柄保有するだけで、多いもので世界数十か国、数千の企業に分散投資をしたのと同じ効果が得られるためです。

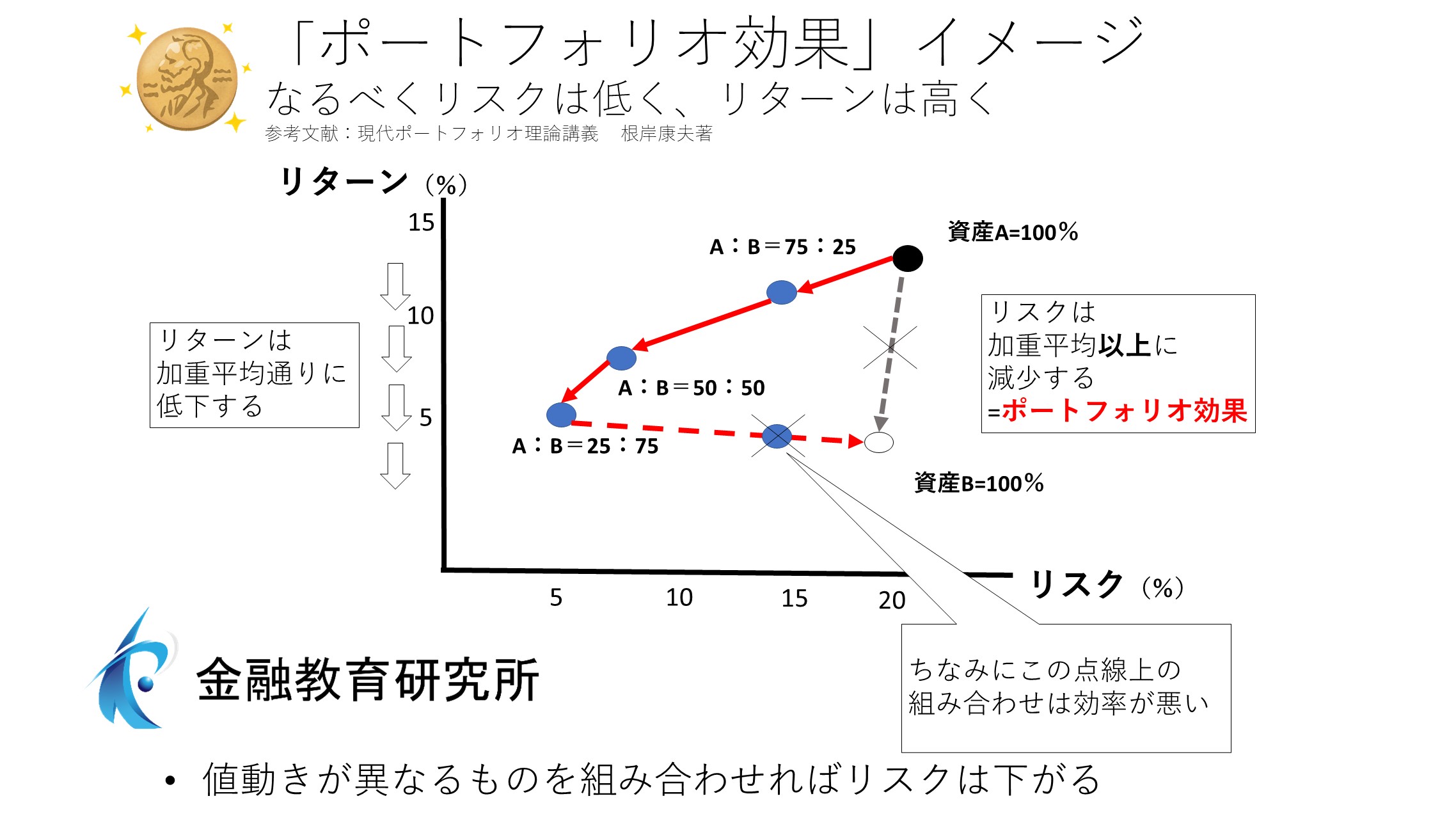

分散投資をすると、金融商品同士の値動きがぶつかり合い、リスクを相殺する効果が生まれます。

つまり、分散投資をすると、リスクが低減される、ということですね。

そこで、疑問に思うのが「ETFを保有するのと、投資信託どっちが有利なのかな?」という点ではないでしょうか。

どちらも、似たようなものですからね。

まずは、ETFと投資信託それぞれの特徴を見てみましょう。

次にメリット・デメリットを理解し、最終的にどのようなタイプの投資スタイルが向いているのかを判断してみたいと思います。

まず特徴から見ていきましょう。

ETFですが、これはExchange Traded Fundの頭文字をとったものです。

訳すと「株式市場で売買できる投資信託」となり別名「上場投資信託」とも呼ばれています。

つまり、市場に株式のように上場している投資信託なのですね。

そのためそれらは、一般的な証券会社なら、どこでも誰でも、同じETFを購入することができます。

ざっくりうと、個別の株式と同じ、ということです。

また、海外にもETFはありますので、証券会社を通じて海外のETFを購入することもできます。

次に投資信託ですが、こちらは「非上場投資信託」と呼ぶこともできます。ETFと異なり、株式市場に上場していないのですね。そのため、証券会社ごとに取り扱っている銘柄が異なります。

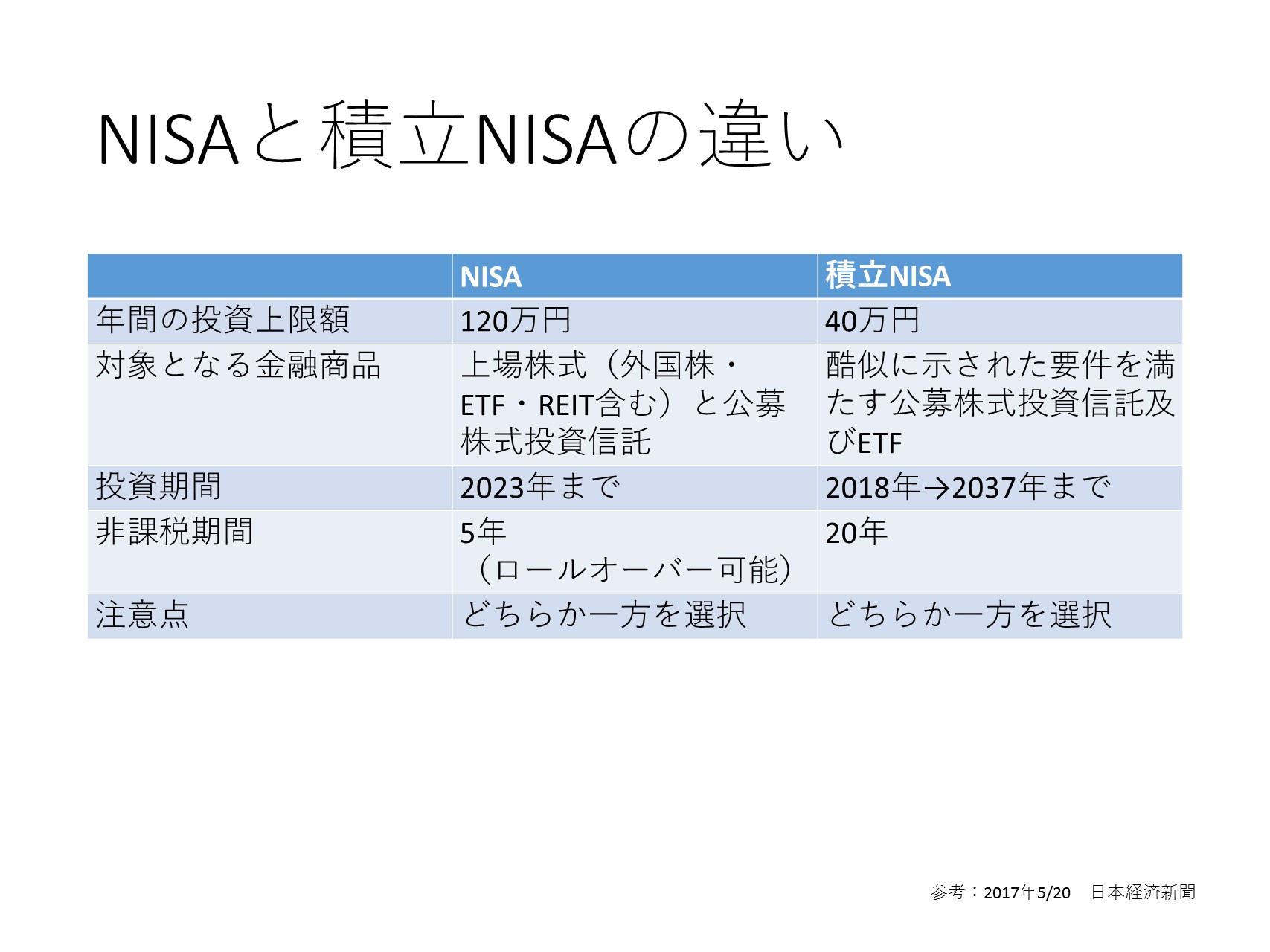

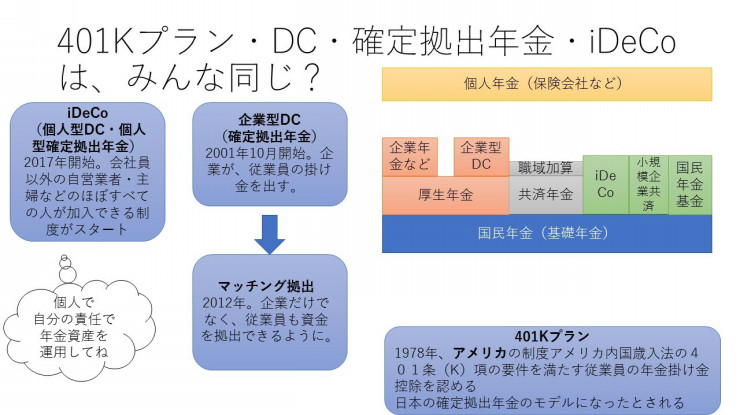

NISAやiDeCoでよりなじみが深い金融商品といえば、投資信託です。

ETFのメリット・デメリットが昔はよく言われていたけど、いまは投資信託とほとんど同じ。だったら投資信託でいい、と個人的には思います。

それでは、上場投資信託とも呼ばれるETFのメリット・デメリットを見てみましょう。

メリットとしては、次のようなものが挙げられます。

信託報酬が安い

分配金が出るタイプの場合、分配金が受け取れる

分配金に特別分配金という概念が基本的にない

理論上、指標とのかい離(離れ具合)が小さい

特に信託報酬が安い、という点のメリットが昔は大きかったです。

信託報酬とは、プラスに作用しないマイナスのコストですので、低い方が良いんです。

ただ、現在は投資信託も同水準クラスに信託報酬が下がっているものが多数ありますので、この点のメリットはほとんどないかもしれません。

年金機構さんみたいな超大きな金額を扱うのなら、影響は大きいでしょうが、個人では無視できるレベルかと思います。手数料の低いものは。

一例として、海外ETFで有名なVTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF:米国株式市場のほぼ100%をカバーしている)と呼ばれるETFを楽天証券で買う場合は、経費率が0.03%と非常に安いです。

ちなみに、国内のアクティブ型投資信託の平均信託報酬はおよそ1.3%です。

また、上記と同じVTIに投資する投資信託(楽天・全米株式インデックス・ファンド)で買うと、信託報酬は0.162%です。これだけ見ても、コストの安さが伝わりますね。この点だけを見れば、VTIに投資をするのなら、投資信託ではなく海外ETFを購入した方が良いことになります。

ETFのデメリットは次のような内容が挙げられます。

分配金が出るETFの場合、基本的に税金がかかる(NISAでは非課税)

また分配金についてですが、ETFでは、分配金が受け取れるものもあります。ETFの分配金は利益ですので、NISAなどの非課税口座を利用していないと、税金が20.315%かかってしまいます。

これは、長期(老後などに向けて)で資産形成をしている場合には、あまりうれしくありません。なぜなら、再投資前提の場合は、税金分だけ再投資による複利効果が薄まってしまうからなんです。

また海外ETFのデメリットとしては、上記に加えて次のようなものが挙げられます。

ドル交換手数料・購入時手数料がかかり、少額だと割高になる傾向

ドルに変更して購入する手間と為替変動リスクが伴う

分配金に関しては、海外との2重課税になるので確定申告が面倒な場合もある

もちろん、先ほど比較しましたように、保有時のコストの安さではETFにメリットがあるのですが、売買時にコストが発生することが一般的です。

そのため、ある程度大きなお金で行わないと、保有時のコストのメリットが各種手数料で相殺されてしまう可能性があります。

また、購入後に海外ETFの価格が上がり利益が出ていても、大きく円高になっていたりした場合、日本円に換算すると損失になったり利益が小さくなっていたりします。

ちなみに、海外ETFであっても売却時の利益には日本のみの課税です(国内ETFと同じ)。

投資信託のメリット・デメリット。いろいろあるけど、長期的にみると、投資をしないでお金が増えない、という機会損失の方が、大きい、と個人的には思います。

それでは、次に投資信託のメリットを見てみましょう。

積み立て設定しておけば放置できて手間いらず

信託報酬が安いものがある

購入時手数料が無料のものがある

無分配型のものがある

証券会社にもよりますが、投資信託なら積み立て購入の設定をしておくだけで、あとはほったらかしで購入できます。投資タイミングと資金を分散投資できるので、まとまった資金がない人や、購入価額を平均化したい人に向いています。

次にコストについてですが、ちょっと前までは、ETFのコストの安さが際立っていましたが、近年では競争が進み、投資信託のコストも下がってきています。

また、投資信託には買う時と売る時の手数料が無料のものもありますので、この点もメリットになりますね。

ETFのデメリットに挙げた、分配金についてですが、投資信託で無分配型(分配金が内部で再投資されるタイプ)を選べば、税金や手数料がかからずに分配金の再投資ができます。つまり、複利効果が最大になるわけですね。これは、長期での資産形成には強い味方になりそうです。

すなわち、分配金をすぐに使う必要がなく、積み立て投資などでコツコツと老後の資産形成をしたいタイプの人には向いている、と言えそうです。

投資信託のデメリットはこのようなものが挙げられます。

信託報酬・購入時手数料などのコストが高いものがある

理論上、ETFより指標とのかい離が生じやすい

投資信託には各種コストが高いものもありますので、それは避ける方が賢明かと思います。

どっちが良いかは、大差がないから、税制優遇のiDeCo・NISA口座でつみたて投資をコツコツするのが、多くの人にとっては幸せへの近道なのかと思います。

ETFと投資信託には、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。また、各種税制優遇制度も新設や変化があり、購入可能商品も変化していくことが考えられます。さらに競争が進んで投資信託のコストにもより低下の兆しがあるかもしれませんね。

それ以外に、個人にも変化があると思います。例えば、老後の資産形成を重視したり、分配金で収入を上乗せしたいと思うようになったり、積み立てばかりだったけど、一括投資に変更する、などの変化ですね。

大切なのは、(変わり映えしない意見ですが)長期・分散・低コスト・つみたてor一括投資! ではないかと思います。

_001-250x250.jpg)

_001-1-250x250.jpg)

_001-724x1024.jpg)