Contents

知ってるようで知らない、公的年金って、いったい何?

金育研究所は金融リテラシーの普及・啓もうに努めています。

専門は「投資による合理的な資産形成」です。

本記事は、お金の知識教育(金育)の一環として記すものです。

個別具体的な相談は、お近くの日本年金機構の事務所へどうぞ。

今回は、公的年金について見てみましょう。

毎月、お金を収めているけど、どんな仕組みなのでしょうか?

また、どのような種類があるのでしょうか?

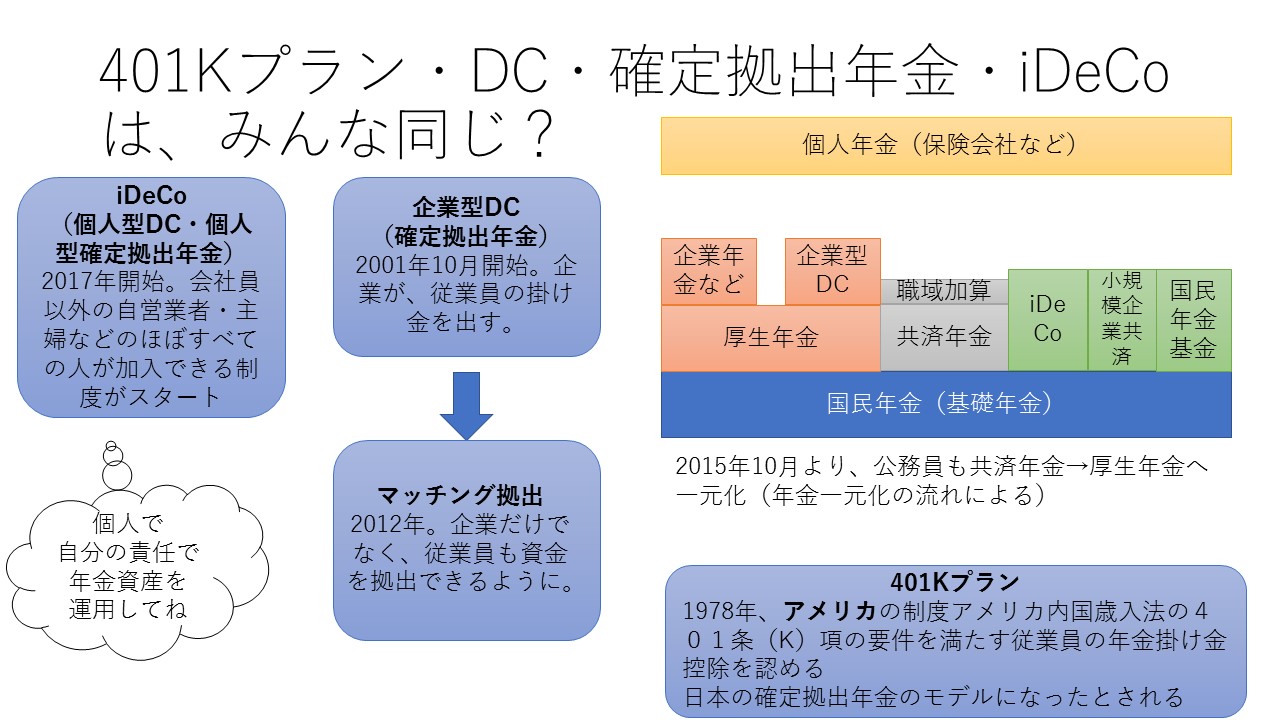

その他の年金などの種類も見てみましょう。

年金制度は大きく分けて、2種類!

まず、年金の制度は、大きく二つに分けられます。

- 公的年金

- 私的年金

この二つです。

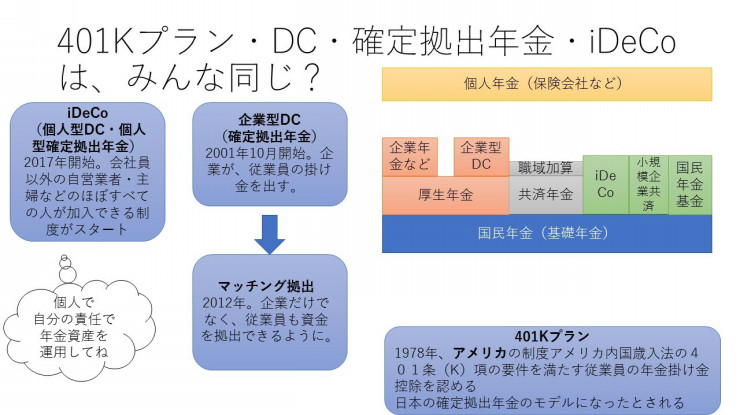

公的年金と私的年金の中身

公的年金には、

- 国民年金

- 厚生年金保険

- 共済年金

があります。

本日は、これらの公的年金の中でも、

国民年金と厚生年金保険について詳しく見てみましょう。

そして、私的年金には、

- 企業年金

- 個人年金

があります。

こちらは、またの機会に見てみましょう。

国民年金っていったい、何のこと?

国民年金は、

基礎年金

とも呼ばれます。

- だれが?→ すべての人

- いつまで?→20歳以上60歳未満

主婦や、自営業者・自由業・学生などが当てはまります。

厚生年金保険の対象は?

- 誰が?→ サラリーマンや公務員

つまり、およそすべての人は、国民年金に入り、

そのうえ、さらに

サラリーマンや公務員などは、厚生年金にも加入している、ということですね。

これだけを見ると、

仕組み上、サラリーマンや公務員の方が手厚いイメージであることが分かります。

(自営業者などは、その足らない部分を、何らかの形で準備しておかないといけないのですね)

厚生年金保険の給付はいつもらえる?

では、サラリーマンや公務員の加入している、

厚生年金保険の給付はいつもらえるのでしょうか?

それは、対象者が

- 老齢

- 障害

- 死亡

の状態になった時に受け取れます。

国民年金はシニアになったら、いくらもらえる?

およそすべての人が加入する国民年金ですが、

65歳になったら、いくらもらえるのでしょうか?

2018年現在のもらえる価格は基本的に

- 77万9300円

のようです。

(変わっていきます)

12か月で割ると、

毎月当たり、

- 6万5千円程度

ですね。

※会社員や公務員の場合は、これに老齢厚生年金がプラスされます。

一般的には、現時点で合計22万円程度になるようです。

これだけで、毎月生活できる人は、少数派だと思います。

あなたがシニアになった時に「毎月6万円で生活してね」

と言われたら、困りますよね。

その差額分の生活費などを

- シニア時代も働く

- 預貯金でカバーする

- 資産運用で補う(うまく行った場合)

などでやりくりしないといけないのですね。

知っておきたい障害給付

障害基礎年金という制度があります。

※後述しますが、障害厚生年金という制度もあります。

障害基礎年金は、ものすごくザックリいいますと、

障害を負った場合に年金が受け取れる仕組みです。

もちろん、年金を収めているなどの条件はあります。

ただ、とても優れているセーフティネットですので、

できれば、万が一の事態に備えて、国民年金は収めておくようにしたいところです。

知っておきたい障害厚生年金

こちらも、大変にザックリ言いますと、

厚生年金保険に加入している方が

障害を負った場合に受け取れるものです。

やはり、加入者が会社員や公務員などですので、

国民年金だけの自営業者などよりは、手厚いイメージですね。

シニアになる前に亡くなったらどうなる?

遺族給付という制度があります。

条件はありますが、

- 子のある妻

- 子

が遺族基礎年金を受給できます。

また、寡婦年金という制度もあります。

寡婦とは、馴染みのない言葉ですが、

ウイキペディアによりますと

寡(やもめ)・寡婦(かふ、やもめ)・寡夫・寡男(かふ、やもお)とは配偶者と死別または離別し、再婚していない独身者のことである。口語的な別名では女寡(おんなやもめ)、男寡(おとこやもめ)、後家(ごけ)、未亡人(みぼうじん)[1]などがある。寡婦を支援するための、税制上の優遇や公的な援助制度などが設けられているが、寡夫を支援する制度は皆無である。

となっています。

そしてもちろん、

厚生年金にも遺族厚生年金があります。

まとめ

障害年金や遺族年金などは、

いざというときに頼りになりますので、

国民年金には最低限加入(納付)しておいた方が良い気がします。

また、

国民年金だけしか入っていない自営業者

などは、

国民年金+厚生年金に加入している会社員や公務員と

比べると、どうしても、受給額が見劣りします。

できるだけ早いうちから、

貯金や投資での資産形成をスタートすることが重要ではないでしょうか。

また、会社員や公務員の方も、

老後の生活をより充実させるために、

積み立て投資などで準備をしておく必要があるかもしれません。

◆お礼とお知らせ

拙著 入門お金持ち生活のつくり方(こう書房)

が、Amazonさんの電子書籍ランキングで

人生論・教訓・自己啓発・倫理学・道徳部門で1位となりました。

おかげさまで2月中、連続1位となりました。

関係者・読者の皆様に、厚く御礼申し上げます。

ポリシー

金育研究所は設立以来、

金融商品・保険商品の販売・勧誘・斡旋はしていません。

常に中立・公正な立場から、

合理的な金融リテラシーの普及・啓もうを行っています。

お金と投資の知識教育(金育)は、およそすべての人にとって

必要なものですが、

残念ながら、現在の義務教育のカリキュラムには入っていません。

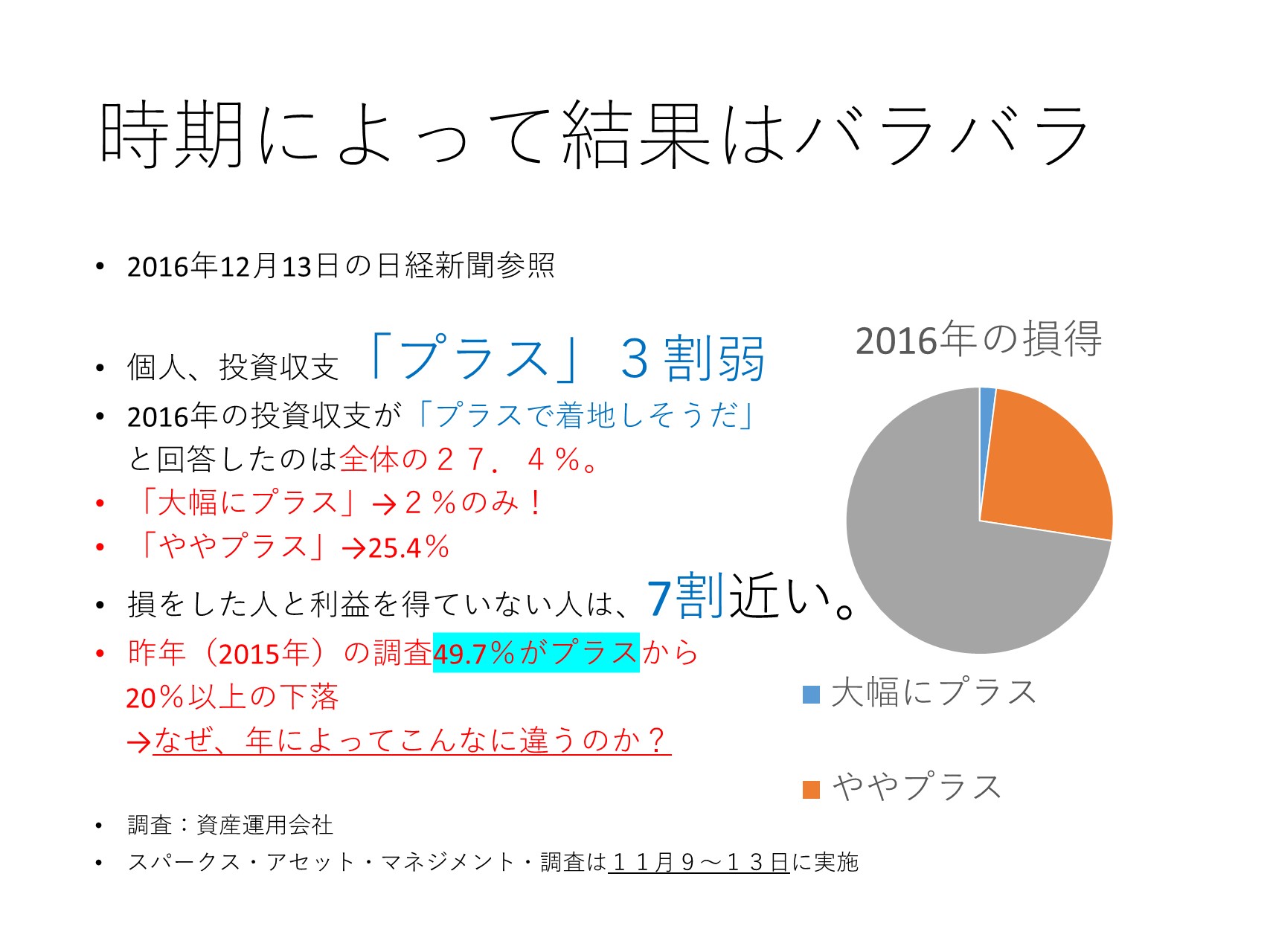

多くの方が、投資に対して

- 困った勘違い

- 勿体無い行為

を行っています。

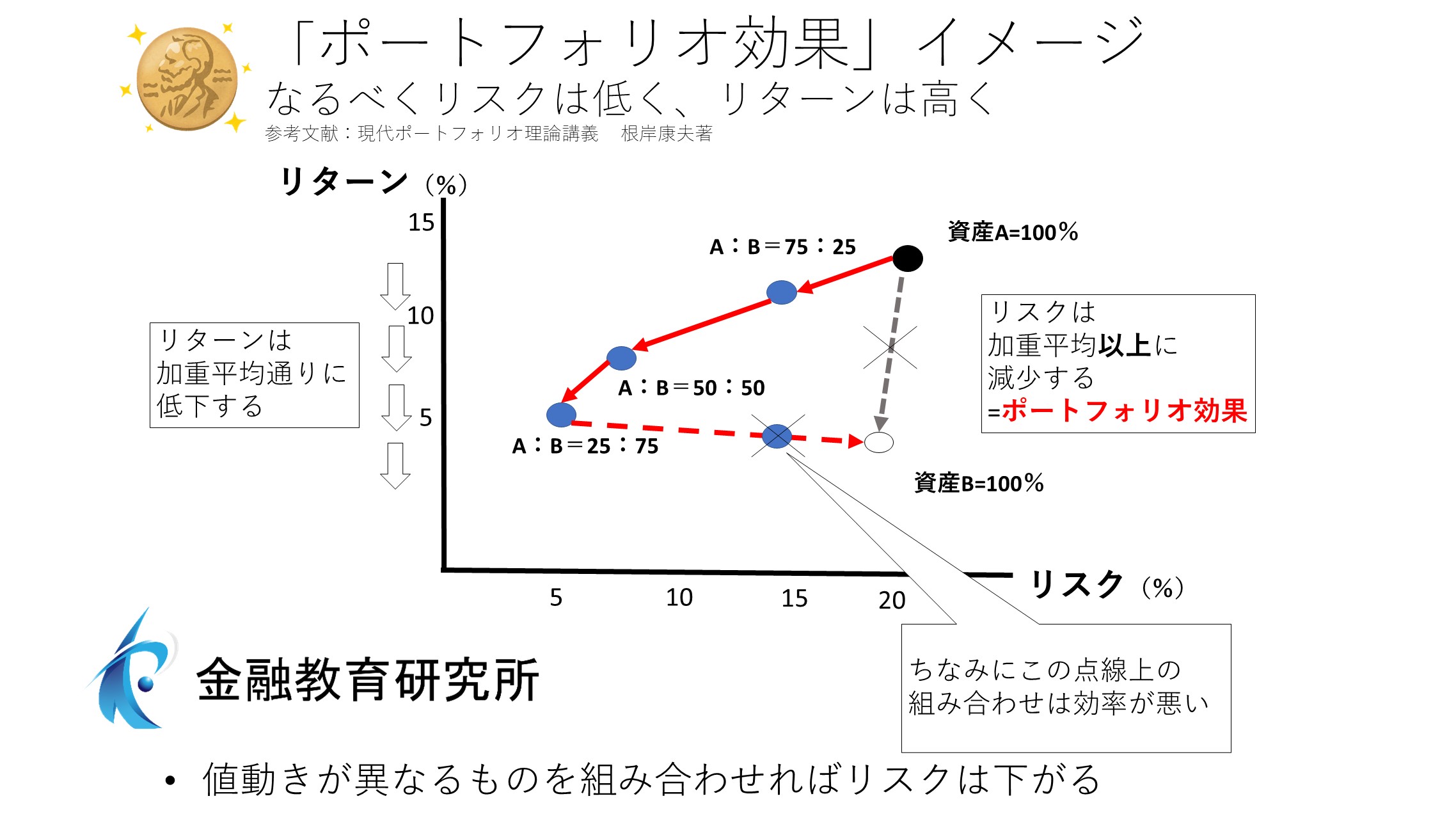

長期分散投資であっても、

多くの方が、勘違いをして、損な行動をしているのが現状です。

合理的な金融リテラシーが普及すれば、

結果として、社会が少し明るくなるのではないか? と考え、

行動しています。

小さな事務所ですが

これからもコツコツと金融リテラシーの普及・啓もうに努めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

金育研究所メニュー

投資セミナー

個別相談

個別相談 料金

_001-1-250x250.jpg)

_001-250x250.jpg)