Contents

行動経済学はとっても面白い

こんにちは、金融教育研究所の佐々木です。

筆者は行動経済学の専門家ではありませんが、行動経済学が好きで、毎年学会にも出席しています。

今年は、慶応義塾大学で12/8・9と開催されますので、ご興味のある方は、足を運んでみてはいかがでしょうか。

さて、下手の横好きではありますが、今回は行動経済学について、少し見てみたいと思います。

※行動経済学の専門家ではありませんので、間違いなどがあってもご容赦いただければ幸いです。

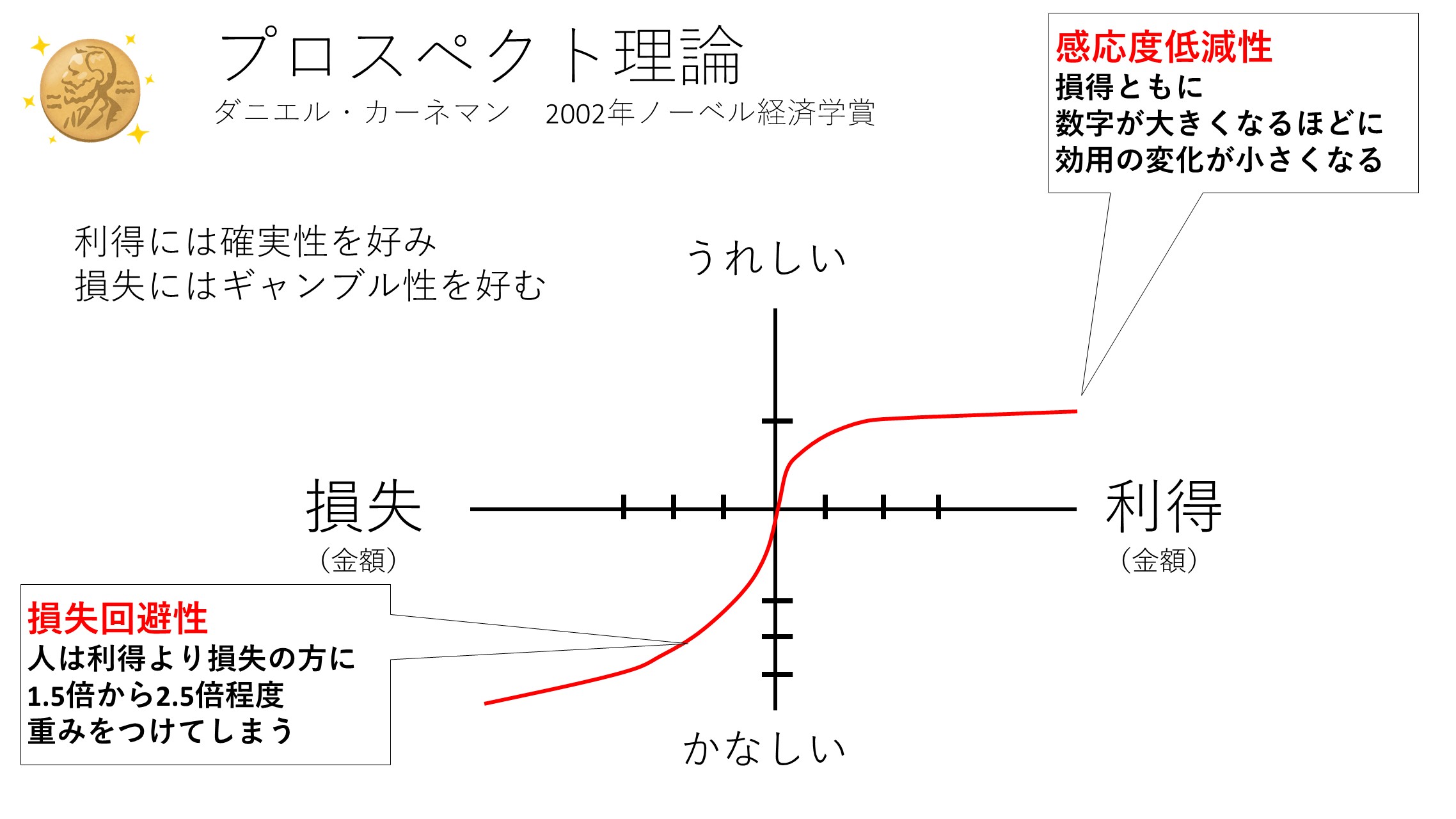

行動経済学とダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキー

ウイキペディアを参照しますと、行動経済学は1950・60年代に

「ありのまま経済行動を研究しよう」とか「現実を描写するような経済学を築いて行こう」といった素朴な方針の下に

参考:wikipedia

というスタンスで始まったようです。

これは、どういうことかと言いますと、従来の伝統的な経済学ではどちらかというと「人は無駄なことをしない」という向きが強かったように思います。

例えば、中央銀行が金利を下げれば、借金をしやすい、というものでしょうか。いまの日本のように金利が低いのであれば、借金をしやすい人が増えて、景気が良くなりやすい、はずです。

ところが、現実には、金利が歴史的に低い状況でも、住宅や車がローンでバンバン売れる! という状態にはなりにくいですね。

ココには、人の持つ「不安」などの気持ちを入れれば説明が付きやすいかもしれません。

このように、従来の経済学だけではちょっと説明のつかない部分に踏み込んだ学問といえるかもしれません。

ちなみに、現在は第二世代の行動経済学、と言われているようです。

筆者が第一世代で好きなのは、ダニエル・カーネマン先生とエイモス・トベルスキー先生(故人)です。著書も読みましたが、大変面白いです。

行動経済学のプロスペクト理論と期待効用理論の違いとは

特に面白いのを少し上げます。

行動経済学と言えば、プロスペクト理論!でしょうか。

プロスペクトとは、

「期待、予想、見通し」といった意味を持ち、その元々の由来は宝くじである

参考:wikipedia

というものです。これだけですと、良く分かりませんね。

宝くじ、というキーワードがあります。

これに対して、従来の経済学では、期待効用理論というものがあるようです。こちらは、大変に不正確で乱暴な表現をしますと、うまく行きそうなら、そっちをきちんと評価する、というものです。

例えば、あまり儲からなくても、安全にリターンが返ってくる銀行預金をしっかりと評価する、というところでしょうか。つまり、全然当たらない宝くじは誰も評価しない、買わない、というところです。何しろ宝くじは、確率上、おそらくほぼ確実に当たらないレベルですから。例えるなら、毎日ずっと飛行機に何百年も乗り続けて、航空事故に出会う確率よりも低い、らしいです。ですから、従来の伝統的な経済学では、そんな確率の低い、宝くじは誰も買わないはずです。

ところが、現実の人間は、違いますよね。

宝くじの確率がどれだけ低くても、いえ、低いからこそ、そして、高額な賞金がもらえる可能性が、ほぼゼロに近くても、何万、何百万人もの人が、一人何万円も買うことがあります。

これでは、説明が付きません。

そこで、出てくるのがプロスペクト理論、というワケです。

行動経済学のプロスペクト理論の一部は、微小確立の過大評価を示している?

行動経済学のプロスペクト理論ですと、宝くじを買う人の説明がつきそうです。

どういうことかと言いますと、微小確立の過大評価で説明できそうなんです。

というと、ヤッパリ良く分かりません。例えば、あなたはこんなこと考えたこと、ありませんか?

- 他の人はたぶん外れるだろうけど、自分だけは当たる気がする

- 宝くじではほぼ10%の確率で300円が当たるけど、そっちはどうでもいい

- なんかよく分からないけど、確率が低い方が魅力的に見える

- 確率が低そうなほど、わくわくする

別の言い方をすると、現実離れしているほうが夢が見られる、というところでしょうか。

当たらない方を人はなぜか重視する? 行動経済学の微小確立の過大評価

本来ならば、ほぼ絶対に当たらない宝くじよりも、ほんの少しでも増える可能性のある普通預金などの方素晴らしい! と考えるのが賢いはずですが、どうも人は多くの場合、ほぼ絶対に当たらない方を過大に評価してしまう傾向があるようなのです。

これを、微小確立の過大評価というそうです。

宝くじだけではありません。

競馬でもそうです。大穴を狙いたがる人がそうです。

ギャンブルだけでもありません。保険もそうです。確率上は若い人は病気やケガ・死亡するリスクは低く、保険は多くの場合、損な賭けなのですが、まず起こらない確率を過大に評価して、不要とも思える高額な保険に入りたがります。

投資でもそうです。

常識的・合理的に考えれば、長期分散積み立て投資が良いのですが、これはあまり評価されません。

思わず、一攫千金を夢見て、危ない?個別株や、怪しげな投資話に飛びつきがちです。

でも、これらの「変なこと」は、微小確立の過大評価で解決できそうです。

まあ、つまり、私たち「普通の人」はあまり賢くない、かもしれない、というところです。

行動経済学のまとめ 投資に生かせる?

いかがでしたか? 今回は行動経済学について、少しだけ触れてみました。

行動経済学を学んでいくと、人は、結構いい加減にできている一面があるなあ、と気が付かされます。

それゆえに、人は投資や資産形成・運用において、(よく考えれば)「変なこと」を平気で(しかも真剣に)してしまうのかもしれません。

行動経済学はもしかすると、そんな私たちの「変なこと」をしている自分に気が付く一手になるのかもしれません。

また、投資の問題を突き詰めていくと、どうしても個人個人の「その人らしさ」がよくも悪くも出てきて、実に面白い点だと思います。

_001-250x250.jpg)

_001-1-250x250.jpg)