こんにちは。

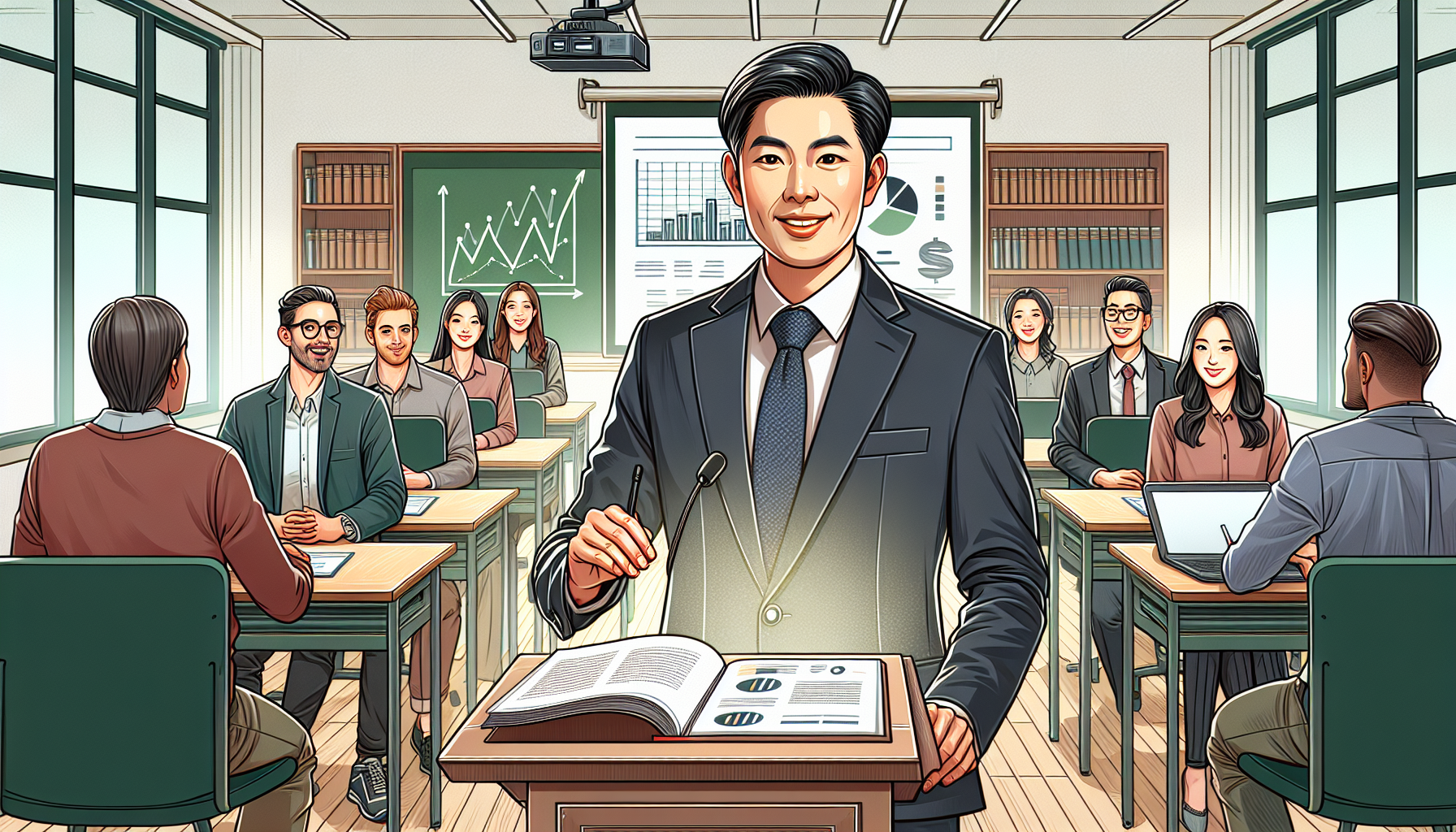

金融教育研究所の佐々木裕平です。

今回はお金の使い方の一つ、「寄付」についてみてみたいと思います。

Contents

伝統的な経済学では寄付をしても自分の効用は上がらないはずだが?

従来の(昔の)経済学では、人は自分の効用(幸せ)を最も高くするために、自分にお金を効率よく使用するはず、という前提があります。

これは経済学上のいろいろな計算をするときに、合理的な経済人(ホモ・エコノミクス)を設定しておくと、計算がやりやすいからです。

つまり、寄付をすると自分の効用(幸せ)が下がる、というのが昔の経済学の考え方です。

しかし、現実の世界では他者のためにお金を寄付する、という行為があります。

いったい寄付をすると、何がどうなるのでしょうか?

寄付をすると、統計的に個人の効用(幸せ)はどうなるのでしょうか。

寄付とは?

寄付をウイキペディアで参照しますと、お金を公共施設や公益などのために、タダであげること。となっています。

最近の経済学の研究では、寄付をすると個人の幸福度が上がるということがわかっている

例えば、Dunn(2008)の研究では、

- 自分より他者にお金を使った方が幸福度が上がる、

という研究結果が出ています。

(※このような寄付を向社会的行動という)

つまり、従来の経済学の考え方とは反対の結果になったのですね。

でも、どうして寄付をすると、その人の幸福度が上がるのでしょうか?

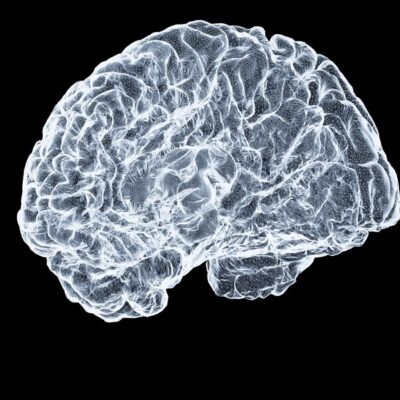

その理由の一つとして、寄付という行為が人間の基本的な心理的欲求を満たすためではないか、と考えられています。

つまり人は、他人のために何かをする・お金を使うと、幸せになれるという性質を、DNAレベル(脳の神経回路レベル)で持っているらしい、ということですね。

一方で、やはり最近の経済学の研究では、人間は自分の所得がどれほど上がっても、自分にどれだけご褒美を買っても(思ったよりも)幸福度が上がらない、ということも明らかになっています。

つまりお金持ちになっても、お金だけでは残念ながら幸せにはなれない。

寄付をすることで満たされる(幸せになる)3つのポイント

向社会的行動(寄付)は以下の3つの欲求を満たす(満たしやすい)と考えられています。

- 関係性に関する欲求→周囲とうまくやりたい!

- 有能性に関する欲求→自分って有能! だと思いたい!

- 自立性に関する欲求→自分のことは自分でしたい!

すなわち、寄付をすると自分の欲求が満たされる、ということでもあります。

寄付には寄付した人(あなたや私)の幸福感を高めるという心理的効用があるのですね。

幸福度を上げるための3つのポイント

ただし、なにがなんでも寄付をすれば幸福度が上がる、というわけでもありません。

- 寄付から幸福感を得るには「誰かに勧誘される・強制される」のではダメ

- 寄付の使用用途がはっきりしない場合もダメ

- 寄付金の額はほとんど関係ない(少額の寄付でも幸せになれる)

これは筆者にはすごくよくわかります。刺さります。

かつて学校などで寄付を勧誘されて、寄付をしたことや、その寄付が具体的にどこの誰にどのように使われるのか、わからない寄付をしたことがあります。

その時には、ほとんど幸福度が上がりませんでした。

(もしかすると、子供時代に自ら調べて、自主的に寄付をする機会がなく、学校やクラスなどで寄付を勧誘された経験があると、「寄付はつまらない」という感想を大人になっても抱きやすいのかもしれません)

寄付は、自分の意志で、寄付金の使用用途が明確になっている場合に、強く幸福感を感じるのですね。

お金持ちの方が、寄付が嫌いで、寄付をしても幸せになれない?

また、近年の研究では、

- 低所得者層の方が、寄付から幸福感を強く感じる

- 高所得者層、お金持ちの方が、寄付をしても幸福感を感じにくい

- ※ただし、東日本大震災直後は、低も高いも、寄付行為から幸福感を感じやすい、という結果になった

という特徴が明らかになっています。

同時に、所得に対する比率で見ても

- 低所得者層の方が、高所得者層よりも多くの割合の寄付をしている

ことが明らかになっています。

これってちょっと不思議かもしれません。

- なぜなら、金額上は、高所得者層の方が「金銭的なゆとり」があるのですから。

- でも結果としては低所得者層の方が、「精神的なゆとり」がある、のかもしれません。

やはり最近の経済学の研究結果の中には「高所得者層になると「冷たくなる」ということを示唆している」研究結果もあります。

あるいは、低所得者層の方が、寄付から幸福感を多く得られるので、つまり幸せになれるので、行うのかもしれません。

また、他の研究では、

- お金持ちになると小さな幸せに気が付かなくなる

- 他者に冷たくなる

- 思いやりの心が減る

- 小さな幸せに感動しなくなる

などの結果も明らかになっています。あまり良いことがないですね(笑)。

もしかすると、お金持ちになると「何かしらの幸福を失いやすくなる」のかもしれません。

それは反対に、お金持ちでない方が、「幸せになりやすい」という一面を表しているのかもしれません。

筆者は昔、お金があるほどに幸福度が上がると考えていましたが、実際はそうではないようです。

実際はもしかすると、先行研究によると、そこそこ(年収250~750万円程度)がもっとも幸福度が高いのかもしれません。(250でも750でも、ほとんど幸福度には差がない)

寄付の本当の効果は、大きな幸せを、安い金額で「買える」ことにあるのかもしれない

これはあくまでも個人的な意見ですが、寄付の効用とは、(もちろん他者が少し助かる、ということが一番ですが)一時的に寄付をした人の幸福度が増すということだけではないと思います。

寄付の行動を継続する(例えば生涯、寄付を行う)ことによって、人生そのものの幸福度が、金銭から得られる幸福度よりずっと多くの幸福を与えてくれるのかもしれません。

そのような人が社会全体で増えると、周囲の人も幸せになるのかもしれませんん。

もしそうなら、寄付をするということは、個人の幸福度の観点からすると、もっとも賢いお金の使い方なのかもしれないな、と思いました。

もちろん寄付をすることで、(例えばユニセフなど)世界中の子供たちがより健康的に・幸せになれることこそが、お金では測れない幸せなのかもしれません。

_001-250x250.jpg)

_001-1-250x250.jpg)